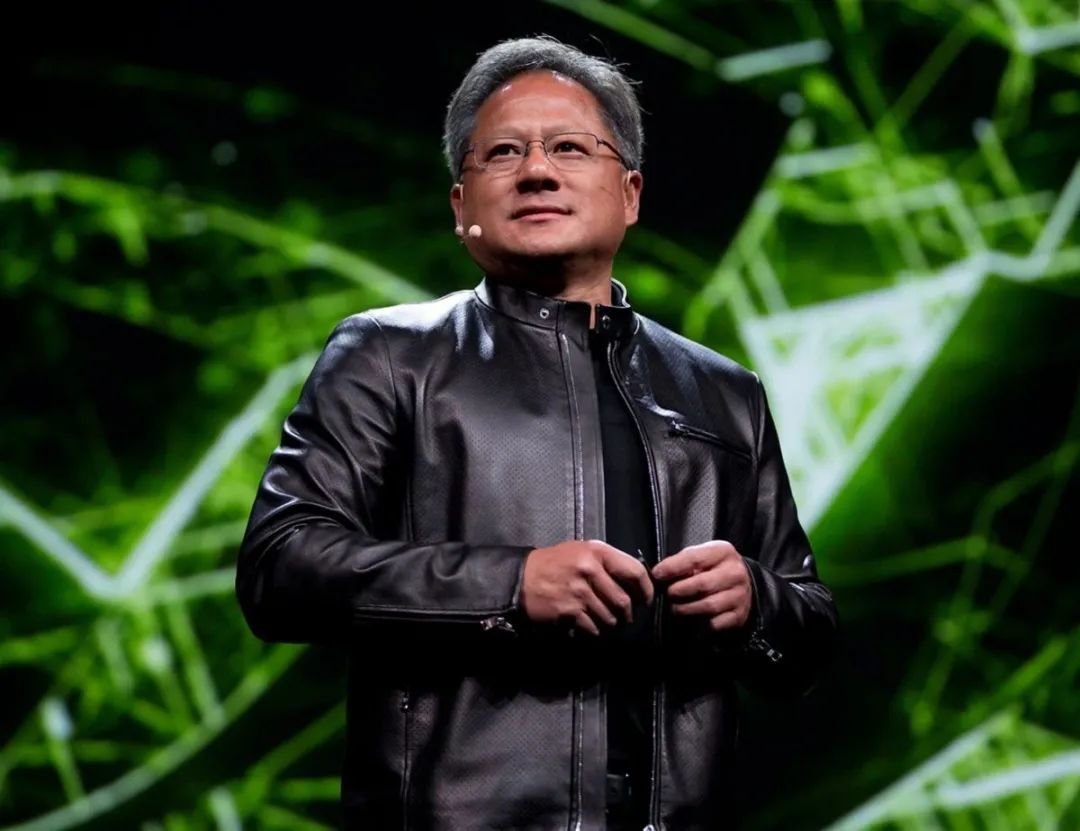

刷屏的华人之光黄仁勋,曾在美国被安排刷厕所、给混混补课

独家抢先看

最近,一个叫做黄仁勋的华人,和他的公司英伟达频频登上热搜:

对于关心金融的人们来说,这家公司是全球半导体行业的市值龙头,刚刚在5月25日公布最新财报,数据令全球震惊:

市值突破万亿美元,成为全球第8家进入「万亿美元俱乐部」的公司,也让60岁的黄仁勋,成为了第一个市值超万亿的华人老板。

而对于这一代的家长和孩子来说,英伟达的名字很可能在未来这个AI时代,持续影响我们的生活、学习、工作,甚至职业选择——

早在7年前,黄仁勋就将自家生产的一台叫做DGX-1的计算机送给了当时才刚刚「1岁」的OpenAI。

■黄仁勋在这台计算机上写下:为了计算和人类的未来,我捐出世界上第一台DGX-1。

这台计算机价值超百万,是英伟达3000多名员工花费3年时间打造的,可以把OpenAI一年的训练时间,压缩到一个月。

这意味着,这台计算机和背后的硬件技术,将掌控着人类社会AI进程的发展速度。

而7年后的今天,当OpenAI携带自家的「GPT家族」火爆世界,开启了全球巨头纷纷入局的AI时代。

可能很少有人知道,背后还有一个叫黄仁勋的人,刚刚在这场旷世豪赌中,站在了风口的最佳位置,成为了最大赢家。

有人说,「现在的英伟达,就像是AI时代的水电煤之一,掌控着提升算力的关键硬件,成为被争抢的核心资源。无论谁的算法成为了未来,英伟达都能在对方成功的路上赚得盆满钵满。」

■ 而正是这样一位名副其实的AI大佬,最近也因为闯入台湾街头艺人的直播镜头,一起唱了Lady Gaga的歌曲而登上了娱乐版头条,让人见识到了他的另一面,非常有反差感

很多人都在谈论黄仁勋的成功,仿佛熟悉他就拥有了AI时代的「社交货币」,但了解了他的成长史,听了5月底他在台大给毕业生做的演讲后发现:

从小时候的「问题少年」,到如今获得巨大成功,这样一段「非典型」成长路径背后关于「如何做选择」的故事,对于精英教育之下成长起来的年轻人,更有启发性。

要么为了食物而奔跑,

要么为了避免成为食物而逃跑

1963年,黄仁勋出生于台北市。9岁那年,他和哥哥一起被父母送到了美国读书。

不过,故事的走向并非像今天精英家庭低龄留学一样,继续在大洋彼岸的精英教育圈里读到名校。

黄仁勋在美国的舅舅经济条件并不优越,没法送两个孩子进私校,于是就去了一所位于肯塔基州的乡村寄宿学校。

那里「问题少年」丛生,有的孩子满身纹身,有人随身带刀。而黄仁勋因为个子小,被安排每天扫厕所。

而这样一段「野草」一般的成长史,让黄仁勋学会了一套江湖法则:给混混「老大」补课,用抽烟、偷食物、翻墙外逃等坏习惯和其他人打成一片。

■ 黄仁勋与父母

黄仁勋曾说,并不认为自己变坏。

但可以想见,也许是这段为了生存而被迫融入环境的经历,才让他总结出了这样一段话,送给了2023届的台大毕业生:

不论是什么,都要像我们一样全力以赴地奔跑,不要慢悠悠,记住,要么你为了食物而奔跑,要么你为了避免成为食物而逃跑。。。

对于从小衣食无忧,生活在中产家庭制造的「安全围墙」中的孩子,显然无法对黄仁勋的那段经历感同身受。但一个可以想见的未来趋势是:

在每天都有数以万计的工作消失的时代,谁都无法保证自己一辈子安全无虞,唯有不断奔跑。

黄仁勋也提醒年轻人:

「你们步入的世界更加复杂,面临着地缘政治、社会和环境的变化和挑战,并且周围充斥着科技的影响…

灵活的公司将利用人工智能提升自身的地位,不那么灵活的公司则将会灭亡。」

■ 美剧《西部世界》就描绘了这样一个世界:人类在AI时代慢慢开始怠惰,直到被AI侵蚀身体和人性,成为它们的「食物」

蛰伏,有时候正是成功的核心

说回黄仁勋成长史。

所幸的是,他在那所乡村学校并没有待多久,父母就来到了美国,把他送到了正规学校读书。

凭借强大的学习能力,黄仁勋进入了俄勒冈大学读电子专业,开启了自己的第一次专业探索。

■ 黄仁勋与自己的妻子Lori,他曾经在大学实验室遇到Lori,被问到以后想做什么,他的回答是:30岁前拥有自己的公司。而他后来特意把在英伟达的入职日定在30岁生日那天,也许这就是理工男的浪漫吧

现在回过头看,从1984年大学毕业,到1993年黄仁勋创立英伟达,短短9年之间的职业选择,正是两架坚实的「云梯」,帮助黄仁勋打好了技术基础和市场洞察。

他去的第一家公司是AMD,也就是1969年成立的超威半导体公司,在这里他成为了一名芯片设计师,让个人技术得到了坚实的提升。

两年后,他跳槽到了LSI(巨积公司),这也是一家芯片公司,但更加专注于芯片的图形处理。

只不过这一次,黄仁勋开始从技术后台转向销售前台,即拥有了「做产品」的视角,也有了「卖产品」的经验。

他说,「我逐渐了解产品设计开发如何与市场结合,消费者不关心你从哪家商学院毕业,他们只关心一件事,你的产品对他有什么好处」。

■ 黄仁勋在职业生涯早期,做工程师的时候

这句话,也戳破了精英教育的一大「迷信」:认为名校文凭是压倒一切的优势,然而当名校生进入市场,其实是实力、态度、与人相处的能力,才能决定谁走得更远。

正如哈佛大学教育学教授托德·罗斯的书《平均的终结》发现:

应聘者的工作业绩,和学校名气完全没有关系,学习成绩只在毕业前3年产生影响。

9年在普通岗位的「蛰伏」和学习,黄仁勋的每一步都不是白走的。

如今,英伟达不但成为美国市值最高的芯片厂商,而且市场上采用英伟达芯片的显卡,已经占据市场份额的60%,而他的老东家AMD,是25%。

成功,有时来自人迹罕至的路径

如果说,还有什么是黄仁勋想提醒精英教育之下的年轻人,那可能就是「走一条人迹罕至的路」。

2007年时,英伟达发布了一款叫做CUDA GPU的编程模型。它通过利用图形处理器 (GPU) 的处理能力,可以大幅提升计算性能。

但问题是,这是一种全新的计算机模型, 非常困难,历史上也极少有人做过。而那时候的主流,是作为标准已经存在60年的CPU。

■ CPU和GPU的区别,感兴趣的朋友可以看看

作为一只新生「蚍蜉」,何以撼动「大树」?

刚开始几年,英伟达耗费了大量时间和投入建立用户群,但CUDA的附加成本非常高,导致英伟达的利润连续下降,股东也对CUDA持怀疑态度。

但在这样的形势下,黄仁勋选择了坚持,「我们相信加速计算的时机会到来。」

直到2021年,AI 研究人员发现了 CUDA。著名 AI 专家 Alex Krizhevsky 在 GForce GTX 580 上训练出了 AlexNet,引发了人工智能的大爆炸。

他说,「我们赌上了一切风险去追求深度学习,10 年后,人工智能革命开始了,英伟达成为全球开发人员的引擎。」

■ 图源The Times

如果说,一次近乎偏执的冒险和坚持,取得成功纯属偶然,那么,黄仁勋的另一次坚持,恐怕就不是「运气好」那么偶然了。

2010年左右,世界已经进入人手一部智能手机的时代,黄仁勋也曾经想过入局移动芯片市场,甚至还立即取得了成功,带来了业务和股价的狂飙。

但在巨大的诱惑面前,黄仁勋做了个艰难的选择:放弃这个市场。转而发明了一种新型的机器人计算机,它具备神经网络处理器和安全架构,可以运行 AI 算法。

而那还是2010年左右,相关市场还很冷清,这个决定看起来充满冒险。

后来的事情,大家都知道。黄仁勋又赌对了,英伟达拥有了数十亿美元的汽车和机器人业务,开创了一个新的产业。

他说:

「放弃」对于像你们这样聪明且成功的人来说,并不容易,然而战略撤退、牺牲和决定放弃什么正是成功的核心。

而除此之外,我们应该还看到一个成功者的特质:

改变世界的人,有时候其实是「极端主义者」。对于自己的目标,他们拥有近乎疯狂的痴迷,会带着极大冲劲朝目标进发,哪怕在外人看来,他们的选择过于冒险。

成功的反义词并不是失败,而是平庸。因为成功和失败都是一种冒险和尝试后的极致主义。

■知名畅销书Barking up the wrong tree,就对成功人士做了详细研究,专门探讨了这一类极端主义成功者

对于我们普通人,黄仁勋的成长、发展历程当然无法照搬,但对于从小在父母、学校创造的「安全岛」长大的孩子来说:

有时候可能就需要暂时摒弃追求稳妥成功的「优等生思维」,走一条人迹罕至的自我跨越之路。

而对于我们的下一代孩子,黄仁勋给出一个「以不变应万变」的建议:

「这些自动化的任务将会淘汰一些工作,而且可以肯定的是 AI 将会改变所有工作,极大地提升程序员、设计师、艺术家、市场营销人员和制造规划师的生产力。

就像你们之前的每一代人一样,拥抱科技取得成功。

所有企业和你们必须学会利用人工智能,做出令人惊奇的事情,并在 AI 作为副驾驶(co-pilot)的情况下取得成功。」

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”